如果有一家律所穿T恤打官司,那一定是 Quinn Emanuel

在美国律所世界里,有一类律所代表“白鞋传统”、擅长交易与并购;也有一类律所代表技术创新,专注知识产权与科技风投。但如果你想找一个专打硬仗、敢打恶仗、靠法庭实绩赢声誉的律所,那就只有一个名字:Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP。

这是一个彻底的“异类”:它没有并购部门,不承接IPO项目,不处理税务咨询,甚至连合规团队都不设。它只做一件事——打官司,而且是高风险、高对抗、没人敢接的那种官司。

这家律所诞生于1986年洛杉矶,由四位合伙人创立,其中包括现任掌门人John B. Quinn。他们从一开始就拒绝走传统律所的温和路径,反而明确提出:“不代表银行、不代表保险公司、不做合同审查、只做诉讼。”几十年来,他们的策略只有一条:敢打仗,能打赢。

Quinn Emanuel的客户名单包含了从Google、三星、摩根大通、SpaceX到国家主权基金等最具争议性的客户群;它的合伙人可以穿着牛仔裤出庭,却在全球法庭上留下最具影响力的判例。

所以,今天我们将聚焦这家“最不像律所的律所”,去看看它是如何在交易主导的BigLaw世界中,坚持“纯诉讼”这条孤独而高燃的道路,并一步步成为全球最成功的诉讼品牌之一。

一、律所发展史:从洛杉矶街头到全球法庭的战斗民族

Quinn Emanuel创立于 1986 年,彼时的美国法律市场正处在交易大潮和全球化初兴的十字路口。但创始人 John Quinn 却反其道而行之——他不想做高盛的交易顾问,不想靠关系打包 IPO,更不愿在会议室里为合同条款的字眼扯皮。他想打仗,想上法庭。

于是,一家只做商业诉讼的律所,在加州洛杉矶悄然诞生。创立初期,Quinn Emanuel主打“原告侧商业诉讼”,尤其擅长代表中型科技公司、创业者、甚至跨国企业起诉行业巨头。别人担心得罪潜在客户,他们却选择站在冲突最前线。

进入2000年代,Quinn Emanuel凭借高胜率和高额胜诉赔偿,在美国诉讼市场迅速崛起,甚至被称为“科技公司打官司的标配律所”。2007年,他们在纽约设立办公室,随后几年快速扩展至伦敦、巴黎、慕尼黑、悉尼、香港、东京、上海等地。

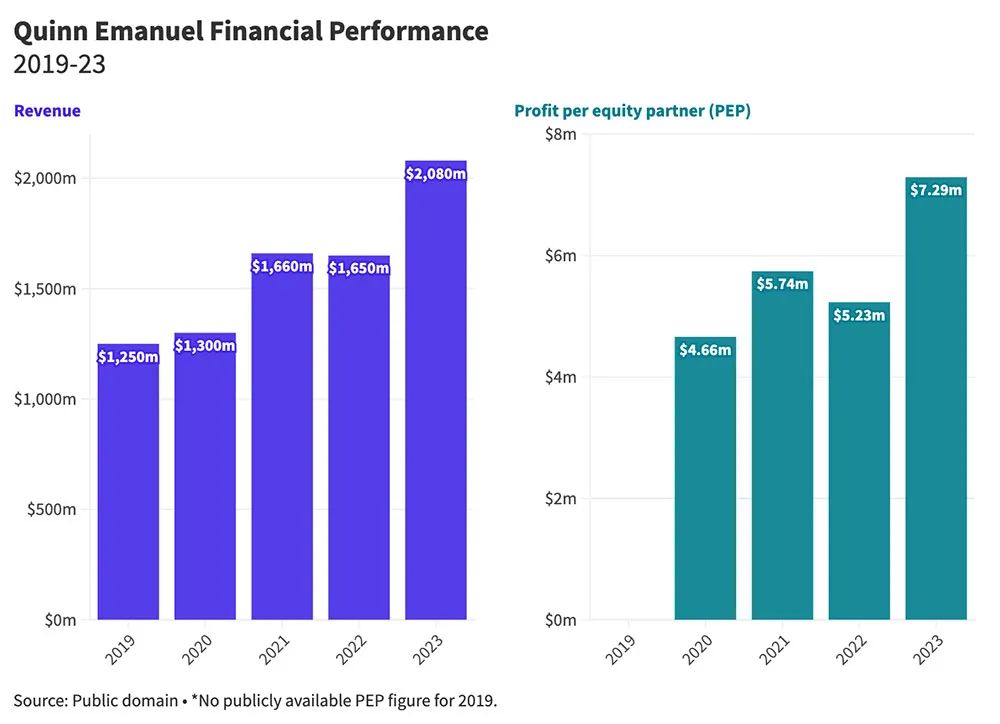

截至2024年,Quinn Emanuel已在全球设有超过 30 个办公室,拥有近 1000 名律师,年营收达 17 亿美元,在Am Law 100中位列第 19 位。值得注意的是,它没有“交易业务”分成,100%收入都来自诉讼与仲裁,是全球唯一进入前二十的“纯诉讼律所”。

更引人注目的是其合伙人盈利能力:2023年PPEP(每位权益合伙人平均利润)超过 430 万美元,远超许多传统大所,展现了“只打硬仗也能盈利可观”的独特路径。

二、代表客户与硬核案例:谁敢打,谁敢接

Quinn Emanuel不仅能打仗,而且善于打仗。以下是其近年来最具代表性的几个硬仗:

Google地图垄断案(2021-2024)

Quinn代表Epic Games、Match Group等科技公司联合起诉Google,指其将地图API、支付系统与应用分发强行捆绑,涉嫌违反反垄断法。

Quinn在庭审中成功调取Google内部邮件,揭示其“扼杀替代品”的商业逻辑。2023年底,陪审团裁定Google实施了反竞争行为,2024年法院发布禁令,要求其三年内停止与开发者签署排他协议。

法院判决原文:

"Google had engaged in anti-competitive practices both with the Play Store and its related billing system."

翻译:

“谷歌在 Play 商店及其相关计费系统上实施了反竞争行为。”

FHFA诉银行RMBS 案(2014)

Quinn Emanuel代表联邦住房金融局(FHFA,Federal Housing Finance Agency),起诉摩根大通等14家银行,称其在2005-2007年出售的住宅抵押贷款支持证券(Residential Mortgage-Backed Securities(RMBS),隐瞒次贷风险,虚假陈述次贷质量,致Fannie Mae/Freddie Mac 损失超$200亿。

2014年3月,Quinn Emanuel通过多线诉讼和证据(如银行内部邮件),迫使银行

达成$20亿和解,创联邦住房金融局诉讼最大单笔回收,震慑金融业。

Twitter收购案:马斯克的440亿美元“反悔战”

2022年,Elon Musk宣布以440亿美元收购Twitter,后因“虚假账户比例”问题试图单方面终止交易。Twitter起诉Musk违反合约,要求法院强制履行收购。

Quinn Emanuel代表Elon Musk应战,在短时间内搭建抗辩框架、组织证据、挑战Twitter数据披露的准确性。他们争辩 Twitter 的“虚假用户比例”低估,已构成重大误导。

此案原定于2022年10月在特拉华衡平法院开庭,法官Kathaleen McCormick曾明确表示:"The court can and will enforce merger agreements."(本院可且将强制执行并购协议)

最终,在压力下Musk于2022年10月27日完成交易,履行收购承诺,交易总额为440亿美元,创下科技史最大杠杆收购案。

尽管未正式宣判,Quinn Emanuel的防守策略迫使谈判条件重新聚焦,使Musk成为“主动执行”而非“败诉执行”,保留了其商业主动权。

三、律所文化:不穿西装,不写备忘,不信庭外和解

Quinn Emanuel的文化,跟它的战斗气质一样,锋利直接、不拘一格。最被津津乐道的是他们的Dress Code:

“Wear what you want.”(爱穿啥就穿啥)

在Quinn,没有西装革履的仪式感,也没有办公室政治的“合伙人游戏”。

他们强调写作能力与攻击力,所有新晋律师必须从第一年就参与法庭工作,不鼓励“只写不打”。在别的律所你可能要熬到第五年才能上庭,在Quinn,第一年就能被推上台去练兵。他们也不迷信“法律备忘录文化”,而主张清晰、精准、目标导向的写作——为胜诉服务,而非展示学术性。

最核心的文化信条是:“我们不是做法律咨询的,是来赢的。”

创始人John Quinn 曾说:

“We don’t settle because it’s safe. We fight because we believe we can win.”

“我们不会为了稳妥而和解,我们之所以坚持打下去,是因为我们相信我们能赢。”

四、行业地位与获奖情况

尽管Quinn Emanuel 在大律所生态中算是“边缘打法”,但在诉讼领域,它几乎无可匹敌:

➣ 连续多年被Benchmark Litigation评为“全球最佳诉讼所”;

➣ 2023年获Chambers Global“争议解决年度律所”;

➣ 在知识产权诉讼、国际仲裁、白领辩护三大领域稳居Tier 1 排行;

➣ 拥有多位明星合伙人,如William Burck(曾参与特朗普弹劾案辩护)、Kathleen Sullivan(前斯坦福法学院院长)等。

结语

Quinn Emanuel不是传统意义上的律所,它是一支法庭前线的特种部队。它不讲体面,不追求平衡,不靠朋友圈,也不怕得罪人。它只问一件事:这场仗我们能不能赢?

在BigLaw纷纷追求综合化、规模化、关系化的今天,Quinn的成功提醒我们:硬仗型律所,也可以成为赢家。

如果你是客户,遇到一场“不得不打”的官司;如果你是律师,希望有一天能在全球法庭上正面出击——那么,Quinn Emanuel的故事,值得你读完。